味覚によって感じる舌の箇所が違うのはほんと!?|味を感じる原理と「五味」

こんにちは!若豆です。

五味は、塩味・酸味・甘味・苦味・旨味の5種類。

温度と味の感じ方でもお話ししたと思います。人間がその味覚を感じるのは、舌の味蕾細胞で感じ取ります。 そしてその舌の場所でもそれぞれ感じる味覚が変わるという説があり、専門学校でも学びました。

今回は、「味覚と舌」の関係をお話しします。

ミネラル豊富なものやおいしい出汁には、旨味があります。後からくる旨味 や 塩味や甘味の塩梅など 食べるときに感じていると食べることが倍楽しくなります。

若豆

調理学校卒⇒某ミシュラン和食店⇒海外で寿司経験後、家業を継いだ若大将。現在はライターと寿司屋の4代目若として活動中。

ここでは、初心者から料理上達を目指す方まで、料理の楽しさから便利になる豆知識・基礎やプロの技まで、料理に関する有益な情報を投稿中。

「味」を感じる原理

人間の「味」を感じる原理としては、

皆さんが食べ物を食べると咀嚼(そしゃく)といって口の中で噛み砕きます。

咀嚼すると食品の組織は崩れそれが唾液と混ざると食品中の分子やイオンが溶出され、それら化学物質が舌の細胞”味蕾”で感知され電気信号となって、脳に甘味や塩味として伝わるのです。

なんか食べているのに電気信号って言われると想像しにくいとおもいますが、(笑)

我々人間は、味蕾細胞を使って「味」を感じ取っているのです。

五味の基本

甘味

砂糖に代表される甘味には、心を和ませ、安らぎを感じさせる心理的な機能がある。甘味物質は、ブドウ糖やしょ糖などの天然甘物質とサッカリンやアスパルテームなどの人口甘味物質に大別される。

酸味

酸味物質には、酢酸・乳酸・クエン酸・リンゴ酸・酒石酸・フマル酸などの有機酸と炭酸やリン酸などの無機酸がある。それぞれに特有の酸味があり、酸味の強度も異なる。酸味は、甘味や塩味によって弱めることができて、苦味によって強めることができます。

塩味

塩味は無機塩や有機塩の示す味であり、塩化ナトリウム(食塩)が代表です。食品中の塩分濃度は、生理的濃度に近い1%くらいが一般的にほどよい塩加減とされている。

苦味

苦味物質には、柑橘系に含まれるリモニンやナリンギン、ココアやチョコレートのテオブロミン、コーヒーやお茶のカフェインなどがある。これらの苦味成分は味にしまりを与えてくれます。

旨味

旨味物質の多くはアミノ酸です。昆布や醤油に含まれるグルタミン酸がその代表格ですね。

また、鰹節や煮干しのイノシン酸、干しシイタケのグアニル酸、貝や清酒のコハク酸などがある。

どの旨味も少量の食塩でしっかりと味を強調することができる。

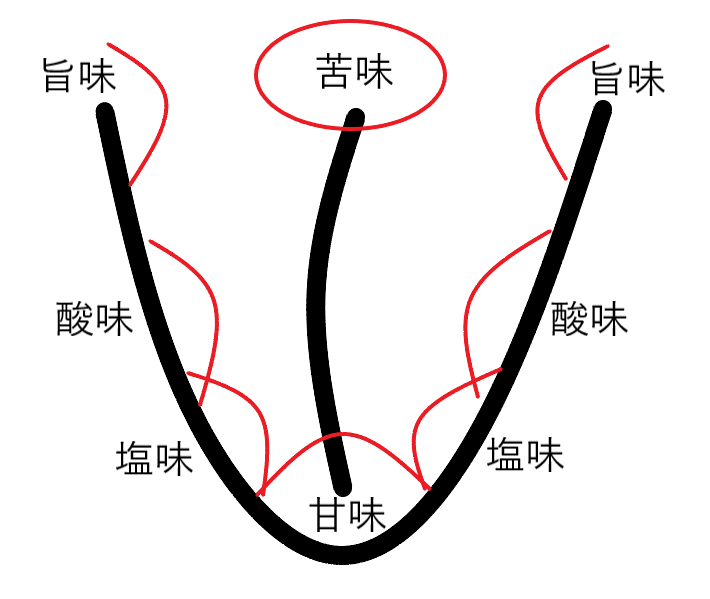

それぞれ味の感じる場所【昔は言われていた味覚地図】

味には、主に感じ取りやすい箇所が存在します。

- 甘味は、舌の先端

- 塩味は、その両サイド と中央

- 酸味は、その奥

- 旨味は、その奥の付け根らへん

- 苦味は、舌の奥中央

と私も専門学校で学びましたが、これは一昔前1901年に発表された論文をもとにした説であり、近年では実際どの味蕾細胞もすべての味を感じることはできると判明されています。

子供のころは、苦いもの酸っぱいものが苦手?!

サラダやコーヒーなど子供のころ嫌いなものって沢山あった方も少なくはないと思います。

子供は体も小さく外敵から身を守るのに適していません。人間の本能なのでしょうか?

その理由は、子供は苦味や酸味は毒や危険物と体が判断してしまうからなんです!!

その後大人になるにつれて危険ではないと認識していくため食べれるようになっていくのです。

脳って、、、人間って、、、すごいですよね^^

一つの味では、おいしいと感じない

ここから実用的なおはなしですね^^

塩だけで味つけても人間はそんなにおいしくは感じません。

そう!!”料理は化学”と言われますが、複数の味を組み合わせることでおいしく感じるのです。

対比効果【片方の味がもう片方の味を引き立てる】

旨味 + 塩味 又は 塩味 + 甘味

野菜炒めも旨味の乗ったおいしい野菜で塩をかければおいしいのです。

スイカに塩 や お出汁に味噌も同じ効果ですね。

抑制効果【片方の味がもう片方の味を抑えるか互いに弱めあう】

苦味 + 甘味 又は 酸味 + 甘味

コーヒーに砂糖を入れると苦味が薄まります。

レモンの砂糖漬けも酸味が消えて食べやすいですよね^^

相乗効果【同じ系統の味でさらに味を強めあう】

旨味 + 旨味

まさにお出汁ですね。 昆布出汁とかつお出汁、二つの旨味でさらに旨味のある出汁が出来上がります。

関連する記事

コメント(1件)

コメントを書く

コメントを投稿するにはログインしてください。

[…] 味覚の基本 👈👈 […]